刘道玉先生去世,在网上引发朵朵痛悼、怀念浪花。我也是组成浪花的细微水珠之一。

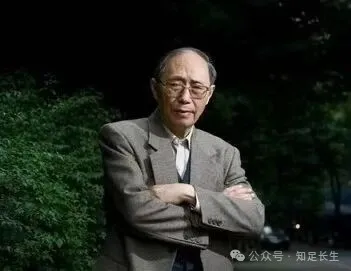

其实,我并不认识刘先生,连见都没见过,但我真诚地悼念他,怀念他,感恩他。不是因为,1981年担任武汉大学校长的他,是当时中国最年轻的大学校长(48岁)。而是因为,第一,48年前的1977年年中,高等教育还囿于“两个凡是”禁锢时,作为负责会议筹办等事务的秘书长(时任教育部高教司司长),他在中央召开的科教座谈会期间,与曾经的同事、武大教授查全性(会议代表)交流,结合自己的基层调研,建议以“敢于直言”的查教授在会上谈恢复统一高考问题。查教授认真准备的发言,言辞犀利、振聋发聩,引发了共鸣,马上“改进招生办法,一定要当机立断”“不要拖到明年”的恳切请求,受到会议主持人邓小平的高度重视,他当即表态“那就坚决改”!当年就恢复高考的中央决定很快发出。第二,1988年初,不到55岁的他突然被免掉武汉大学校长职务,不是因为因循守旧、尸位素餐,而是因为“观念超前”“改革步伐太大”“不为‘九斤老太’所容”(武大一位教授语)。有人评价他:是个超前的人,不仅教育观念超前,而且任职、离退也都超前。

的确,刘先生是超前的,应了“木秀于林风必摧之”的老话。但如果没有1977年的那次“超前”推动,中国的高考能挣脱“两个凡是”枷锁那么快恢复吗?千千万万辍学十多年的青年,能那么快从田间地头、草原林海、工地车间、边防哨所凭着“考分”而不是“白卷”走进高等教育的殿堂吗?如果没有主政武汉大学7年的那些“超前”改革,徘徊中的中国高校教育,能受到那么猛烈的冲击吗?在武大率先推行的学分制、导师制、主辅修制、双学位制等“新制”,能那么快就烽火连天、遍地开花吗?

作为一个从雪域高原“考回”北京读研的大青年,我不会忘恩负义,永远会深深感谢那些推动和决定1977年恢复高考制度的前辈。是那一“恢复”,使辍学十多年、已经娶妻生子的我,再次获得了入学校、进课堂的机会,获得了系统学习专业知识的宝贵时光,并由此踏上人生道路的新历程。我想,怀念刘先生的很多人,是和我一样的,虽然没见过他,但并非不知道他,不感念他。因为都是1977年那次大变革的受益者,都清楚那次“恢复”对他们具有改变命运的重要意义。其中数以万计是脚踩年龄“边缘线”的“超大青年”,哪怕高考只推迟一年恢复,他们就会痛失机会,走出另样的人生轨迹。是那恢复统一高考的适时推动、那言辞激烈的陈述、那“要当机立断”“不要拖到明年”的呼喊,那扭转乾坤的重要决定,给他们开辟了一条光明大道。

用刘先生的话说,他是一个只知做事、不想做官的文人。他相信“文人不做官,做官的非文人”的古训,“我崇尚自由,只想做自己想做的事,不愿任人摆布,想说自己想说的话,不愿鹦鹉学舌”。但刘先生又不是一位只埋头专业的纯文人,而是一位善于审时度势、有着锐敏感、宽视野的大文人。正是这种大格局,决定了他在大潮初起之时,就能够认准方向,披荆斩棘,冲锋在前,并且矢志不渝。作为化学家、教育家的身份,都隐在了身后,人们更清晰看到,刘道玉是一位锐意推进改革开放的大学校长,一位“武大人”心中“永远的校长”。

社会进步,需要文人,更需要刘道玉这样,不惧碰壁,勇于担当、勇于“超前”的大文人。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号