此秋雨,非彼秋雨(余秋雨),是指实实在在的深秋之雨,已经淅淅沥沥下了一天一夜,预报说,还要下两天。

出不了门,只能拉着老伴儿放音乐、在屋子里转圈走步,一圈一百多步,20圈,步数和在院子里走一趟差不多。

真是一场秋雨一场寒,气温硬是被砸下了10多度。难怪网上有人说“北京一夜入冬”。坐着看书,不一会儿就觉得手脚冰凉,得不时起来活动活动。

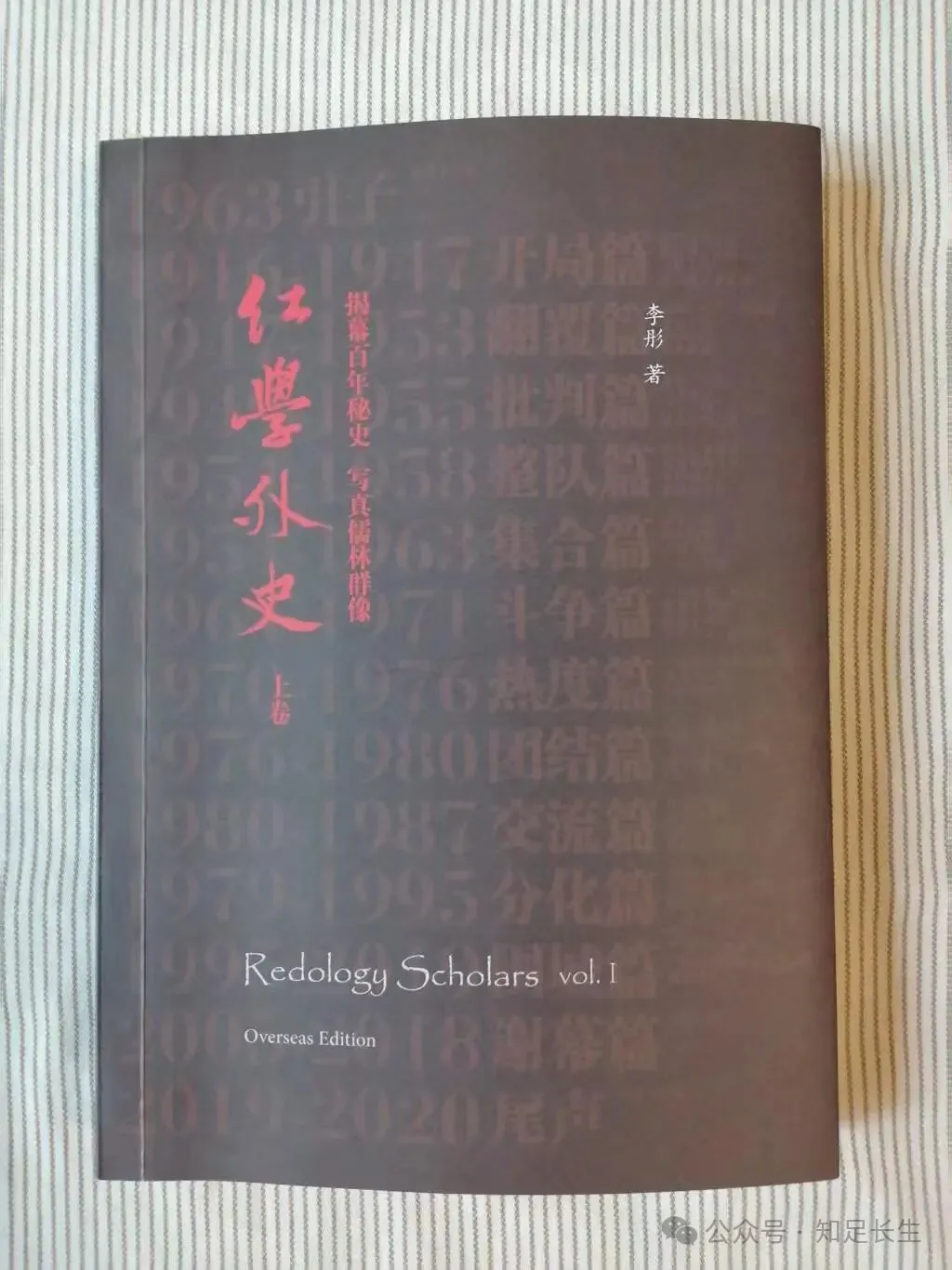

小学、中学校友,曾经同事李彤的新作《红学外史》很好看,一百多年来“新红学”的发展脉络、各阶段代表人物神态,尽现其中,除汇集了丰富史料,许多细节都是作者所亲历,可信,有趣,代表人物个性了然。虽然读了还不到五分之一(有些章节是挑着先看),但我已经被深深“吸住”。果真像某先读者所言,拿起就不忍放下,打开就不想合上。但苦于老眼昏花,字又较小,不能不看看停停,歇歇再看。且看他的大学同宿舍室友、著名作家陈建功的推荐语:爬梳红学源流,尽显学问中人之严谨;演绎学界江湖,挥洒街谈巷说之神采。有我无我,进退裕如;不臧不否,诸君自断。从容不迫中又不乏人生感喟、时世沧桑、学问之道、君子德风,出语似无惊人处,入目便有丘壑生。著述人若不倾情于斯,何至我侪倾倒至此?人皆言《红楼梦》乃奇书,而今我谓《红学外史》亦奇书可乎?

其中挑看的一段,恰恰与当下时点相近、与我工作单位有关,忍不住要分享一下。

整整60年前,稍晚一些的11月10号,上海《文汇报》刊发了姚文元的《评新编历史剧<海瑞罢官>》,打出了“大革命”的第一声响炮。那之后的“十年”,可不是秋瑾说的“秋风秋雨愁煞人”,而是血雨腥风滥杀人,从上纲上线的大批判,到“喷气式”的大揪斗,到“破四旧”的打砸抢,再到真枪真炮的大武斗。枉死无辜,不计其数。其中就包括用来“祭旗”的吴晗。60年后的今天,我在“外史”里看到了有关那声“响炮”的一段轶事:那篇批《海瑞罢官》的“雄文”,最初江某竟是托人传话,请我们单位一位“小人物”(因挑战红学家俞平伯受到伟大领袖褒奖的两个“小人物”之一)来撰写的。而当时,因为“觉悟不高”“政治不敏感”,更因为没能未卜先知她一年多后就成为权势熏天的“伟大旗手”,“小人物”竟然找理由推掉了这一重要政治任务。“在北京找不到人写”的她,便转去上海,于是就“成就”了彼时比“小人物”名气小得多的姚文元。为此,“大革命”初起,同事们都为“小人物”的“推辞”而惋惜:因推辞而没进中央;“十年”后,同事们又都为“小人物”的“推辞”而庆幸:因推辞而没进秦城。政治,就是这样无情。一念之间,可能升天堂,也可能进地狱。

由于在同一个单位工作(他调离前,见面打招呼,没有交谈过),作为红学代表人物之一的“小人物”身上,就难免“沾”着一些我熟识人的昔日“尘埃”,“外史”也难免涉及,其中有些是写进他回忆录的“十年”中的恩怨。其实,放在当时,举国阶级斗争如火如荼,只讲阶级性、不讲人性,毫不温良恭俭让的大背景下,那些“出格”也可视为“正常”。在历史大漩涡中,像受到伟大领袖褒奖的知名“小人物”本身,都不由自主地旋来旋去,比他名气更大的吴晗也是先因紧跟伟大领袖提倡学习“海瑞精神”而创作《海瑞罢官》、后又因此遭了大难。更何况那些小小人物、普通百姓呢?

历史早就翻页了。昔日的恩怨,有人放下了,有人放不下,各自由他吧。而我一直认为,只要不是杀人放火、蓄意破坏、恶意诬陷,“十年”中的其余“出格”,均可以宽恕。始作俑者都没追究,被“神”牵着走的小喽啰,又该背负什么呢?当然,只要犯过晕或者混,就都应该认真反思,切实接受教训,不要一而再错。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号