由于喜欢《西藏组画》,曾经在那里工作生活12年的我,对画家陈丹青有一种天然的亲近感。前几天,在网上看到他的一篇文章,介绍蒋兆和和《流民图》,不禁勾起了我60多年前的记忆。

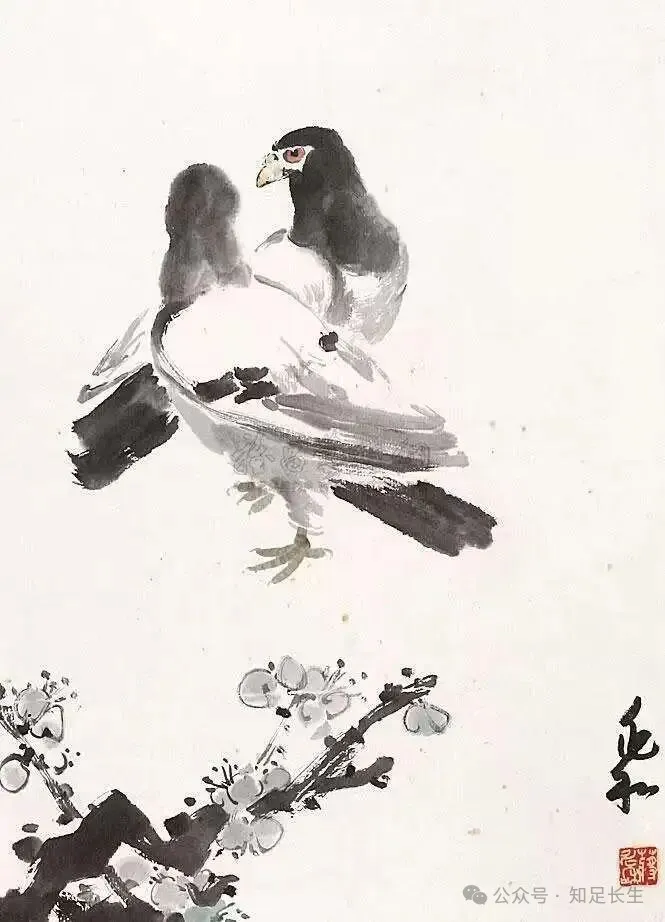

上小学时,我不知道更没看过《流民图》,但蒋兆和的两幅(套)画,给我留下了深刻印象,一是和平鸽,一是中国古代科学家。和平鸽栩栩如生;古代科学家是一套纪念邮票,共四枚,分别是僧一行、祖冲之、张衡和李时珍,都是蒋兆和的手笔。古人没有照片,从那时起,我心中的四位伟大人物就是邮票上的那个样子了。学圆周率想到的祖冲之,看浑天仪时想到的张衡,吃中药时想到的李时珍,乃至1985年面对浙江天台国清寺山门外的“一行到此水西流”石碑,想到的僧一行,都是那套邮票。

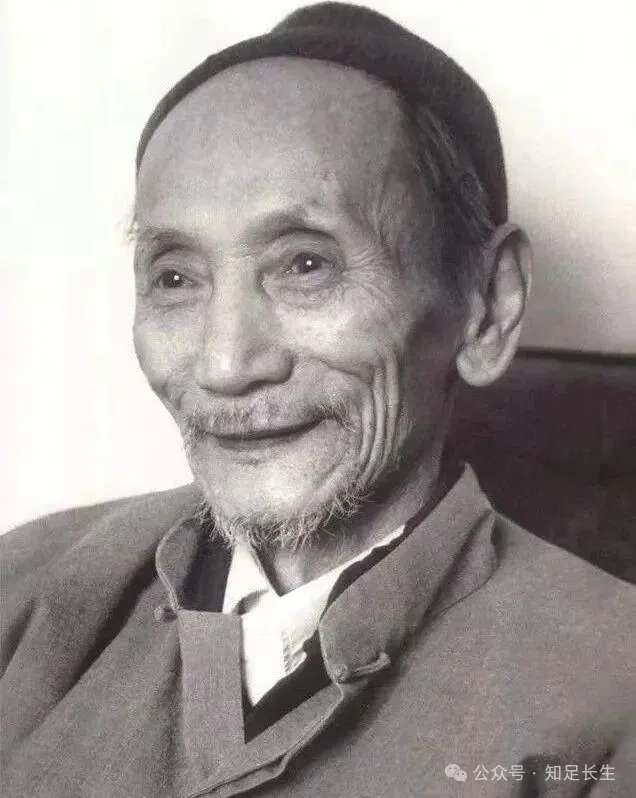

童年的脑海,被蒋兆和用画笔,留下了深深的刻痕。看着蒋兆和晚年的照片,我还想起了他的孩子。印象中的那位小女生,和蒋老很像,肤色微黑,瘦脸,宽额,稀发,眼睛显得很大很亮。她叫蒋代平,和我上同一所小学。同班同学单大彰在群里说,蒋代平和我们同级不同班,我们2班,她在3班。刘凯同学说,他们家三个孩子都是咱们小学的。上三年级时,蒋兆和一个女儿所在的高年级班“一对一”地帮助“弟弟妹妹班”的同学入队。她就是帮助我的“姐姐”。她很喜欢画画,影响了我,后来我也比较喜欢画画……

虽然从没见过蒋兆和,但和平鸽、古代科学家,让我很小就对他产生了崇敬之情。也因此对蒋代平很有好感,羡慕她有那么一位“厉害”的爸爸。几十年后,看到那幅《流民图》,真是震撼心魄,对他的崇敬之情就更深了。尽管知道那“十年”,作为著名画家,肯定难逃厄运,但直到看了陈丹青的文章,才清楚了蒋兆和的人生,并不像那安详自得的和平鸽、受人尊崇的古代科学家,而是充满磨难与坎坷。而给他带来几十年蹉跎的,竟然就是那幅他一生中最最重要的作品《流民图》!

这位被陈丹青称为20世纪,“中国最伟大的人道主义画家”“最杰出的人物画家”的蒋兆和,在几十年里,居然因为创作了《流民图》而被划入“有历史问题”的另类,成为只能低头过日子的“精神流民”。

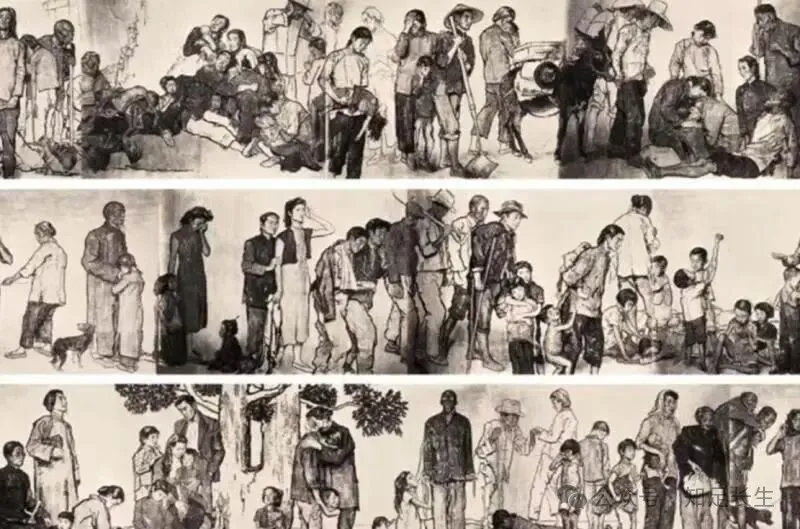

历史回翻到抗日战争年月,从老家四川到北京的蒋兆和虽然不是流民,但亲眼看到了“九一八”的东北流民,“七七”的北京流民,“八一三”的淞沪流民……热血沸腾、自心难安,创作《流民图》的冲动油然而生。而他认识的一个当伪差的官员,对其表示支持,甚至许诺赞助(未兑现,这位官员就死了)。没想到由此,蒋先生就长久背上了“历史污点”。而那幅1943年问世的《流民图》,却在当时和而后几十年里,引发了一波又一波风浪:1943年新作(用名《群像图》)在北京太庙展出,市民涌入观看,大为震撼,但是当天,画展就被日本宪兵关闭。1944年,该画在上海沦陷区展出,反响强烈,日本当局随即干涉,借故取走,从此下落不明。直到1953年,《流民图》神奇地被找到,回到了蒋兆和手里,但整个长卷已经残缺不全。1957年,《流民图》赴苏联展览(唯一一次出国),苏联画家情不自禁地在画前鼓掌致敬,称蒋兆和是“中国的伦勃朗”。而1959年,中国革命博物馆想借取《流民图》展览,康生却说此画“调子太低”,未成(1942-43年,蒋先生创作这幅画时,康生正在延安高调整人呢)。7年后的“大革命”更是把它从“调低”一下升级为“反共卖国的大毒草”,险些被彻底毁灭。作者的命运可想而知。

直至雨过天晴,尘封在仓库角落的这幅残画才重见天日。1979年,中央美术学院做出结论报请文化部批准,确认《流民图》为“现实主义的爱国主义作品”(距诞生已经36年)。

陈丹青是这样从专业角度描述《流民图》的:它“所描绘的绝望、悲剧性、死亡感,如《圣经》的片断,直追中世纪晚期及文艺复兴初期的宗教壁画;逾百位画面人物的组合纠结而能各在其位、各呈其态,便在欧陆,亦属一流;画中每一人物的面相、种姓、神态、气质,高度准确——不是‘准确’,而是‘如其所是’——堪与委拉斯开兹的《侏儒》系列、伦勃朗的自画像相媲美;而《流民图》的道德力量、心理深度、历史分量,与列宾、苏里科夫、珂勒惠支,同属一支;整幅长卷深沉而从容的叙述,令我想起托尔斯泰的《复活》与陀思妥耶夫斯基笔下被侮辱被损害的人;论及一位艺术家在沦陷期间所能做出的强悍回应,《流民图》超过毕加索的《格尔尼卡》,而《流民图》成稿期间的政治语境,远较《格尔尼卡》危险而艰难”。

据此,陈丹青认为,在可数的几十幅著名中国历史画中,这幅画,是唯一可以平视西欧经典的中国绘画。

《流民图》平反了,蒋兆和先生的“政治名誉”也恢复了,但短短几年之后,1986年蒋先生就鹤归了(生前捐献了《流民图》)。在其身后,1993年,天津人民美术出版社出版了《蒋兆和作品全集》,1994年举办了纪念蒋兆和90周年诞辰的大展;2014年秋天,国家博物馆为纪念蒋兆和先生110周年诞辰,举办画展,展出了幸存的《流民图》。

固然,对于蒋兆和和《流民图》的介绍与评价,是陈丹青的一家之言。但我十分感谢他,由此我重新认识了蒋兆和,清楚了《流民图》的珍贵价值。在我心目中,在抗日战争时期的沦陷区,创作了这幅令侵略者憎惧伟大作品的蒋兆和,也是一位值得怀念和褒奖的英勇斗士,不是用枪,而是用笔,无声地控诉、鞭笞侵略者的累累暴行,默默地激发被欺侮民众心底的国恨家仇。

80年过去,纪念伟大胜利时,还“记得《流民图》吗?记得画中的流民吗?我很想知道,至少,今天全国各大学的千千万万爱国大学生,有几个人知道这幅画?又有几人知道蒋先生?”这些陈丹青文章中的发问,值得深思。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号