搞了几十年文字工作,也有怕写的文字。

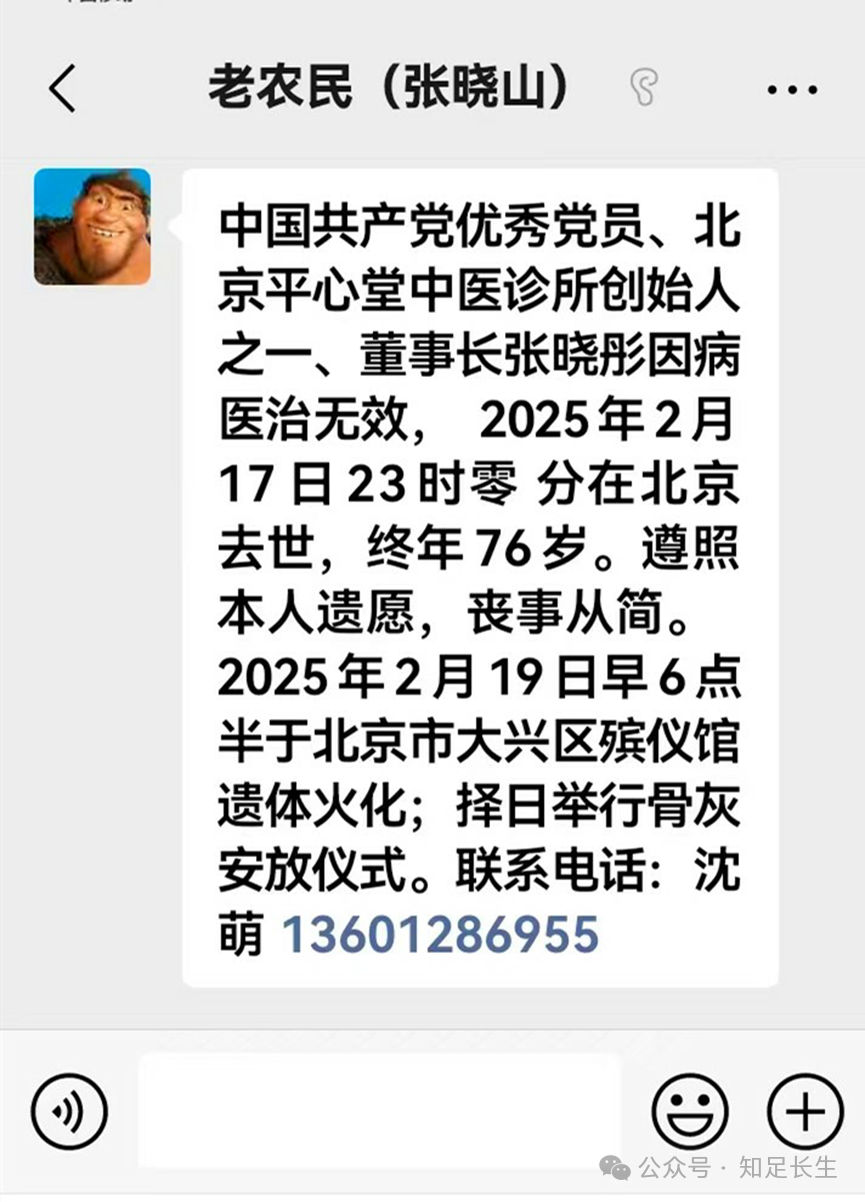

昨天晚上刚安顿老伴儿睡下,就接到四中学长晓山兄的微信:张晓彤于16日23时病逝!忍住悲痛,我立即把这一噩耗转发在高中同班同学群里,引起大家的惊愕和悲伤。

又是一个难眠之夜!和晓彤60年的交往一幕接一幕地浮现,挥之不去。为了表达对老同学、挚友的痛悼与怀念,艰难地写下这些怕写 的文字:

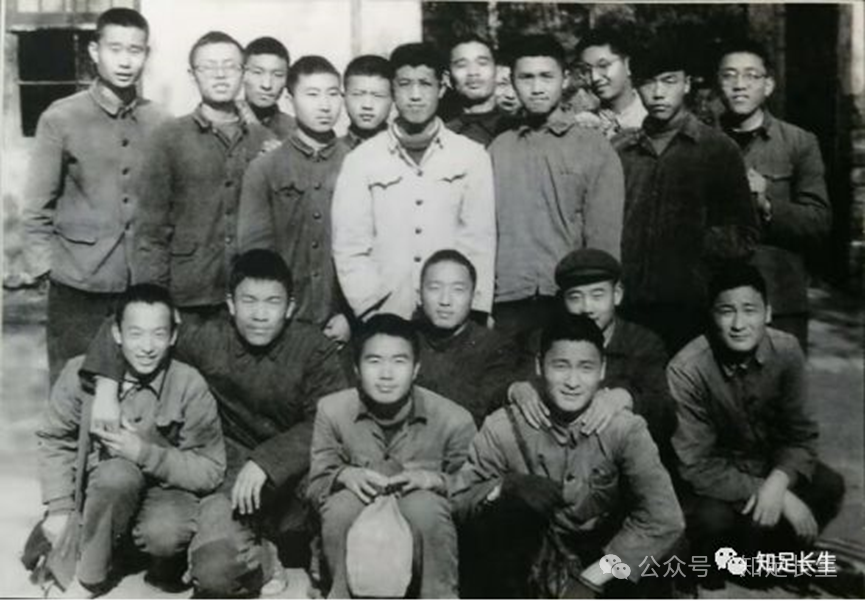

1964年秋天,我和晓彤一起进四中读高中。我们是同班同学、同室室友,还都担任了学生干部,因此比一般同学交往更多些。最初的印象,晓彤总是充满激情,不光是学习,还表现在社会活动方面。例如,高一第一个寒假期间,他就提议并组织了一次活动:骑自行车回访北京西北郊的永丰屯。几个月前我们曾经住在那里参加了十来天的下乡劳动,接受贫下中农的阶级教育。这次回访则是当天往返,自带干粮,到村里和社员一起整修了半天水渠,为村里出点力,也再次近距离接触了贫下中农。还是一个冷天,晓彤又组织了一次在城里掏粪的活动。他联系上了时传祥清洁队,我们与工人一起掏了半天大粪。滴水成冰的数九寒天,一次在西北风中抡镐挥锹,一次背着近一米高的大木粪桶走家串户地掏粪,对于我们这些十六七岁的中学生来说,可不是轻松事儿。但大家都热情满满,通过劳动,增进了对农民、工人和社会的了解。每次活动,晓彤既细心组织,也带头实干,赢得了同学们的拥戴。(图1,站立右三为张晓彤,图2,左五为张晓彤)

晓彤的父亲崔月犁时任北京市副市长(文/革后曾任卫生部部长),但通过一段接触,我发现他一点儿也没有某些人那种高人一等的“优越感”。我们七八个同学住在同一间宿舍,冬天靠生煤炉子取暖。和大家一样,拉煤、生火、添煤、清灰,搞卫生,晓彤样样抢着干。我俩是双层床的上下铺,由于我家在东郊管庄,离学校比较远,有时周末不回家,晓彤就邀我一起去崇文门附近的他家过周末。我们共用一个书桌复习功课,促膝聊学校的事情,晚上就在一张床上抵足而眠……

晓彤的父亲崔月犁时任北京市副市长(文/革后曾任卫生部部长),但通过一段接触,我发现他一点儿也没有某些人那种高人一等的“优越感”。我们七八个同学住在同一间宿舍,冬天靠生煤炉子取暖。和大家一样,拉煤、生火、添煤、清灰,搞卫生,晓彤样样抢着干。我俩是双层床的上下铺,由于我家在东郊管庄,离学校比较远,有时周末不回家,晓彤就邀我一起去崇文门附近的他家过周末。我们共用一个书桌复习功课,促膝聊学校的事情,晚上就在一张床上抵足而眠……

相对平静的日子只过了一年多,一上高二,批《海瑞罢官》就拉开了文/革的序幕。正在积极争取入党的我们,也响应伟大领袖号召,投入了对文艺界“封资修”的批判。而后又随着滚滚洪流参加了文化/大革/命。但没想到很快,就因“后院起火”,我和晓彤都沦为“另类”。他的父亲因被定为“彭真集团骨干”陷入囹圄,我的父亲则因“历史污点”和酷爱京剧遭到批斗。文/革、“家变”,使我们遇“冷”,粉碎了“清北梦”“入党梦”,但也促进了冷静思考。我们开始对轰轰烈烈失去兴致,进而产生种种疑问。在“一月风暴”中,我们还用戏谑的方式对“夺权”闹剧进行嘲讽。而后对前途迷茫的我们,不约而同地产生“尽快脱身”的强烈愿望。他在1968年9月初,与外校同学一起前往内蒙古农村插队落户;我则在一周之后与十几位同学自行奔赴西藏雪域高原。当时大规模的上山下乡还没开始。我们成为最早离校的极少数。

虽然相隔数千里,但我和晓彤的联系一直没断。都是在少数民族地区,都是自愿插队当农(牧)民,我们依然心心相通,有着不少共同语言,当然也遭遇了相近的坎坷与磨难。1972年我结束插队被调到《西藏日报》工作,晓彤却还被困在内蒙古农村。由于要接受审查与批判,他无法回家探亲。回京休假的我,就找到和平里交林夹道一处工棚改的简陋平房,去探望他的家人。生病躺在床上的徐阿姨(晓彤母亲)对我说,我家都这样了,你还敢来啊……我说,有什么好怕的?晓彤回不来,我来看您了。

七十年代末,被关押、迫害、折磨多年的崔月犁冤狱终于平反,晓彤随之获得“解脱”、返城。1980年我从西藏考回北京读研,已经在北京工作的他,是第一个来学校看望我的中学同学。时隔12年,饱经风霜的我们劫后重逢了。而后都在北京,各自在岗位上忙碌,虽然见面不多,但心心相映,经常互通情况。

我发现,晓彤不仅恢复了往日的激情,更多了成熟与冷静的思考。尤其是最近几年,每次见面,他都滔滔不绝,海阔天空,国事家事,政治经济,疫情防控,中医西医,无所不谈,并毫无顾忌地发表自己的独到看法。很不幸的是,四年多前他罹患了喉癌,并做了切除手术,术后说话要靠外部设备。虽然他依然“说兴”不减,我却不想让他多说,心里很为他难过。

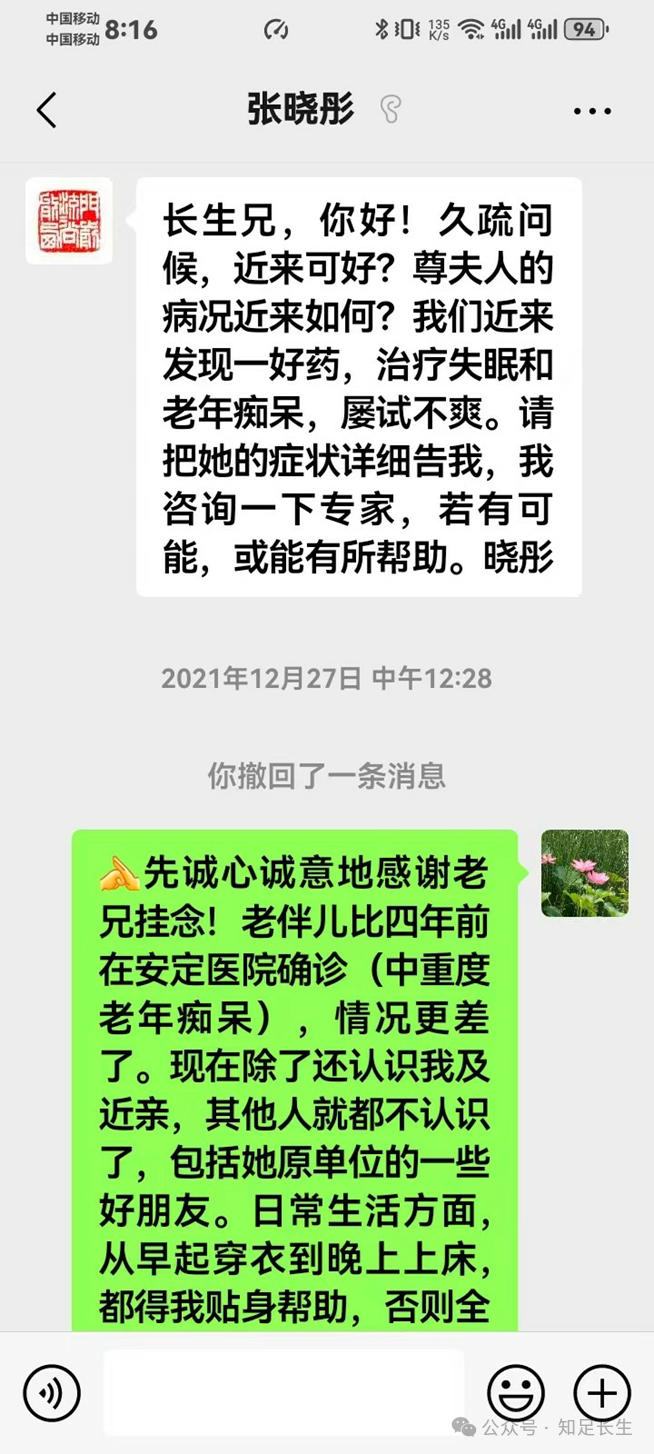

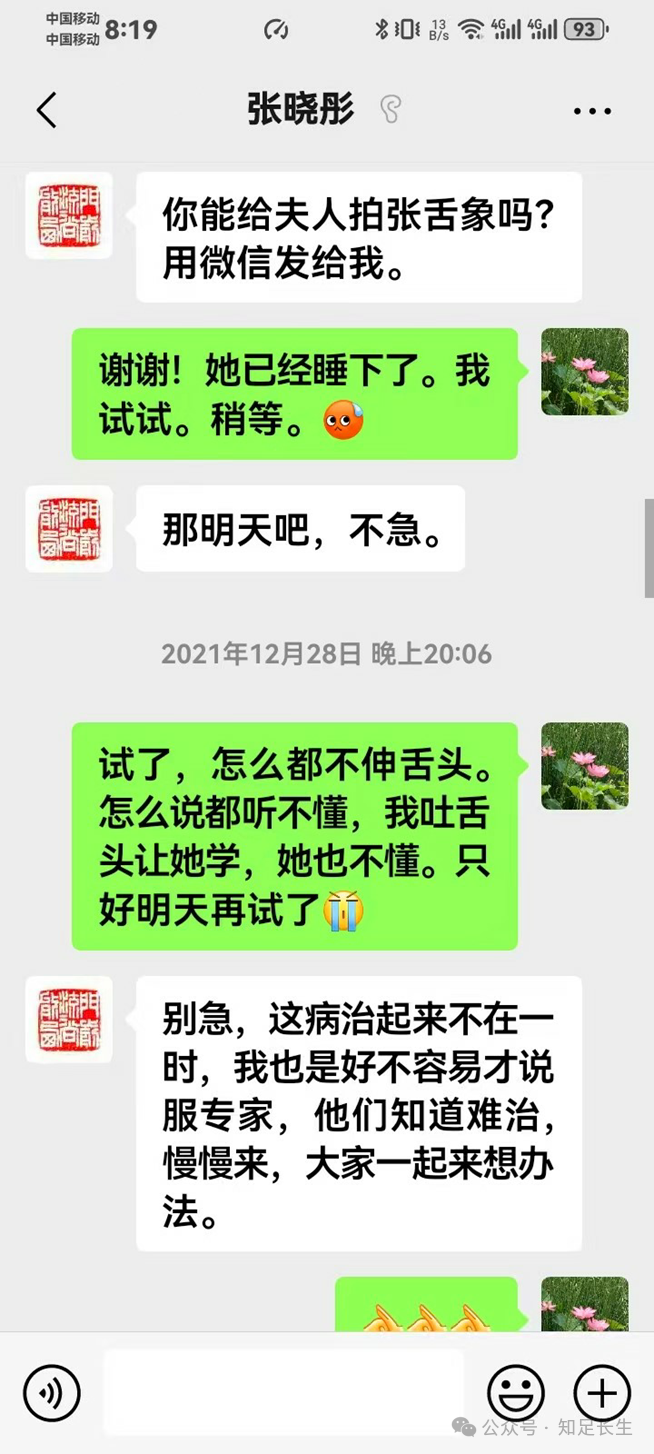

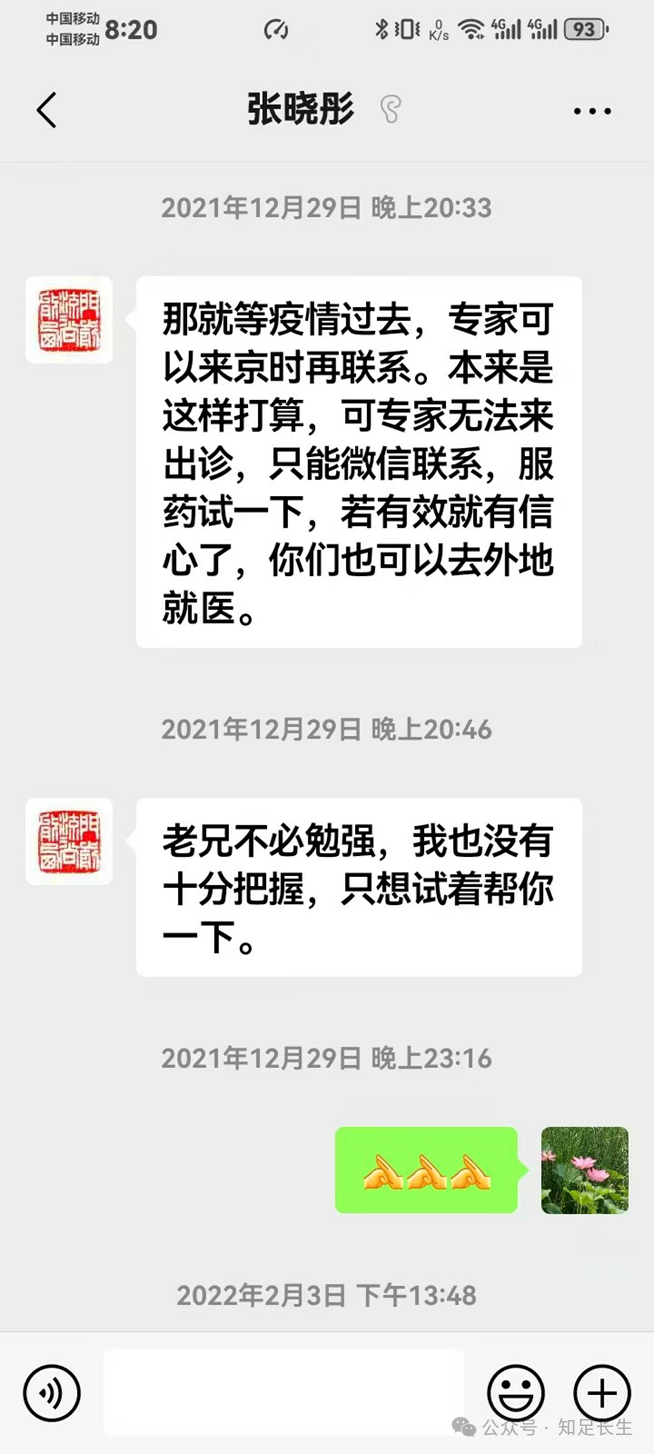

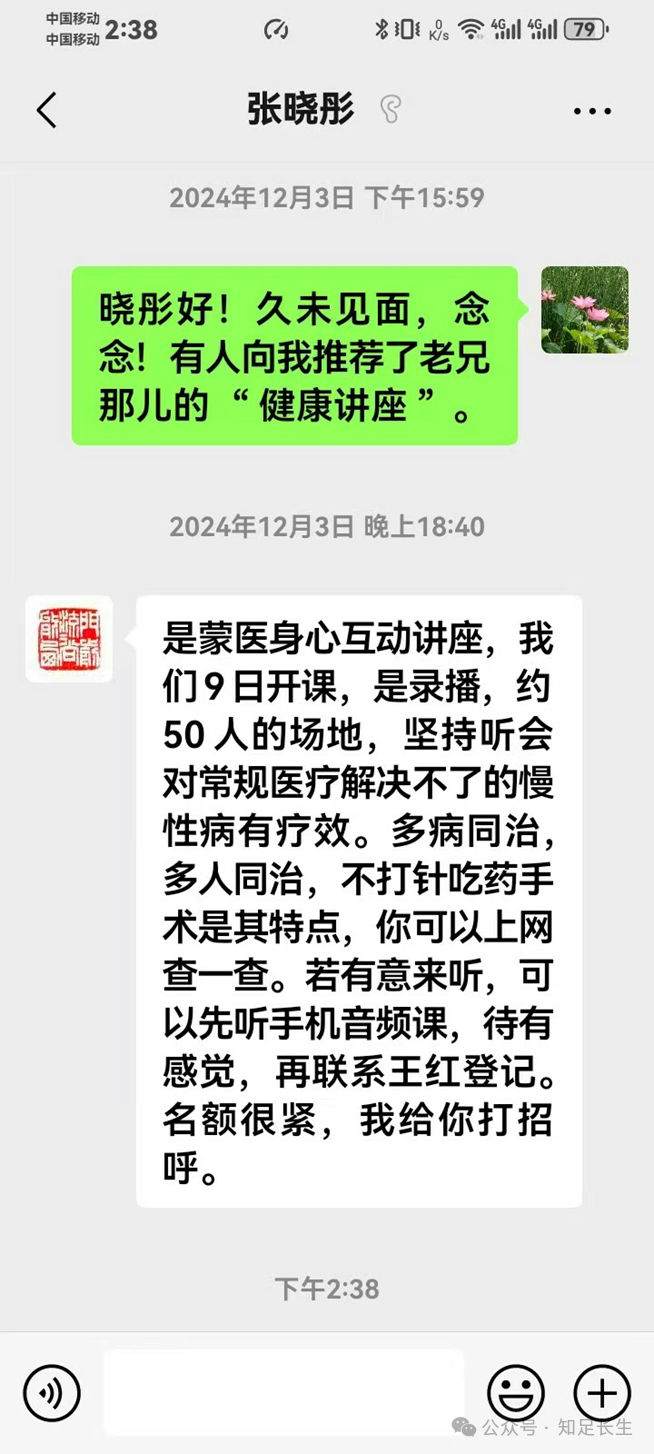

尤为让我感动的是,虽然他重病在身,但还特别关心我老伴儿的病情,并想方设法帮忙。继承父亲遗志,倾心推动中医药事业发展,创办了平心堂中医诊所的他,“医缘”很广。他就发挥资源优势,积极打问、联系有特长的中医,建议让我老伴儿试试中医。得知一位天津中医对治疗老年痴呆有些办法后,晓彤专门邀约他来京为我老伴儿诊治(因疫情防控没能成行)。

我不想让他太多说话,也不想让他继续为我老伴儿操心费力,因此近两年我没有再去看望他。但我们的微信联系一直没断,直到去年12月。

忍着深深的悲痛,写下这些怕写的文字,以痛悼刚刚远去的挚友。天堂敞亮,没有病痛,没有约束,你就痛痛快快,尽情地说吧、论吧。我永远记着并怀念你,爱憎分明、嫉恶如仇、谈笑风生的张晓彤。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号