老伴儿送我“一枝花”

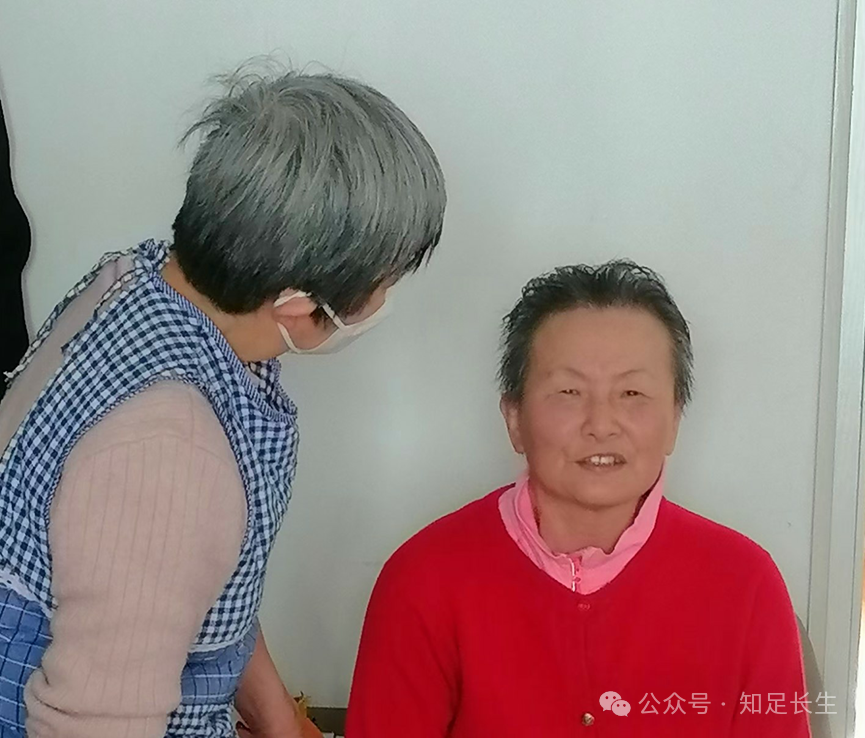

昨天上午走步回家后,小王告诉我:现在大姐反应很快,而且回答很对。刚才我跟她说,今天2月14,是情人节。大哥送过你花吗?她摇头说“没有”。又问她,那你怎么看上大哥了?大姐回答“他人好,学业好”。你看,大姐都听懂、答对了!

我和老伴儿都比较传统,从来没过过情人节。没想到小王为引着老伴儿多说话,让我们过了一次情人节,老伴儿送了我“一枝花”,不是真花,而是比花珍贵得多的一句真情话!

她的这些进步,小王功不可没,我对老伴儿说:“你走路、说话都进步了,尿裤子也少了,这得感谢小王啊!”她却笑着说:“你是第一”。

三天前,是传统的元宵节。虽然不知道她还有没有记忆,但我还是特意买了宁波汤圆,煮汤圆,吃汤圆,一起过节。小王说,隔壁老曹他们也吃了汤圆。

我们这代人,对多数节日的记忆都是与吃食相联系的。上元节:元宵,端午节:粽子,中秋节:月饼,腊八节:粥,小年:糖瓜。当然最隆重的还是春节,除了有鱼有肉的年夜饭、初一的饺子,还有祖父为我们兄弟、小叔叔特意准备的杂拌(什锦果脯)和压岁钱,一人一份。大概与那些年月很少吃到好吃食密切相关,因此普通老百姓特别关心的是肚子和嘴,没心思留意情人节之类的浪漫。因为祖父是基督徒,有些洋节还要过。70年前两次过节特殊的细节,我还记得,也都与“吃”有关。一次是过元宵节,祖父叫我和弟弟去胡同口外的店铺买元宵,2分一个,买30个。没想到刚出店门,弟弟手里纸袋子的底就破了,元宵撒了一半。我们赶忙捡起地上的元宵,蹭掉粘上的粉尘再装进纸袋,小心翼翼地托回家。原本是想瞒过祖父的,但没成功。意外的是,他并没责骂我们,而是领着我们去找店铺理论。店铺倒挺通达,立即给换了新的。另一次是过圣诞节。平安夜,教会组织孩子们排队、打着灯笼到教堂附近的教友家诵诗、唱歌,报佳音。我跟着队伍,在黑夜里走了几家,都朗诵了什么、唱了什么,早就忘记了,只记得在一家门口,一位奶奶不仅合十道谢,还给每位小朋友嘴里喂了一口蛋糕。

老伴儿儿时过节的记忆,不知还有没有。即便有,肯定也都是苦涩的。因为她3岁时,父亲就中“阳谋”被降职减薪、发往西南去修路劳改,7岁时母亲又中风瘫痪,母亲加7个兄弟姐妹,每人月均生活费不足9块钱!房租、水电,柴米油盐,穿衣、取暖、学费……15岁的大哥和13岁的二哥成为艰难的“持家人”。那时吃顿肉沫炸酱面,就算是难得的改善了。

前两天,一次在厨房里,小王让老伴儿闻刚刚炒好的腊肉,问“什么味儿”?她闻了闻说:“年味儿”。肉味儿,就是“年味儿”,这就是老伴儿的记忆。

小王和我,又察觉了老伴儿的一些进步。两次大便,她都是坐在马桶自然排出的。而以往是需要隔三岔五吃通便药或者上开塞露的。这可能与多吃西红柿有关,接连几天,我都把西红柿当水果,每天给她吃两个。在自主“想法”方面,也不时出新。前天早饭后在餐桌旁坐了一会儿,小王拉她到厅里坐软靠椅,她用手指着后边的硬圆凳说,(时间一长)我坐那儿就不行了(不舒服)。而之后小王拉她坐马桶小便,一会儿后看她尿没尿,她说“已经尿了,不能让我总在这儿坐着”。小王赶忙给她提裤子,提了纸尿裤和外面的裤子,漏了中间的棉毛裤。站起来后,她说还有一个。小王赶忙给她提好。我听到后对她说,你知道还有一个啊?她说,还可以。晚上洗脚时,小王说大姐真会长,肉不长在肚子上,只长腿,挺粗。她点点头说,我瓷实。昨天,小王在厨房擦台子,她看着,小王说,你也要擦吗?她说,我试试。看小王点火炒菜,她指着燃气灶说,小一点儿。俩人走步,小王说,咱们比一比谁走得快。她说,看谁第一……

今天阳光好、气温高,我拉着她到院子里走步,她已经半个月没下楼了。出门不远,正好遇到老江,我们便同路而行,边走边聊。老江也感觉到了她的进步。整整一个小时,我们从身边聊到世界,从养老问题聊到人工智能发展。老伴儿插不上话,但一直笑着听,说到她的进步时问“听懂了吗”,她总说“是”。

我和老江是几十年的老同事、老朋友、老邻居,他比我大三岁。他和他夫人一直对我们关心有加。不知不觉中,我们都从三十来岁“小青年”变成了七老八十的老人。但好像我们都没觉得自己老了,最近都在学着使用DS呢。他说,自己感觉还和原来差不多,而一看年龄,才知道已经不年轻了……

我们都期望科技发展得快些、再快些,让我们能不断体验更有质量的新生活,留下更加美好的新记忆。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号