心祭苏苏

苏苏走了。他只比我大一岁多。悲痛的话实在不想多写了,猝失老友的锥心之痛啊!

我和苏苏是小学、中学的“双重”校友,虽然不在一个班,但交情不浅。60多年啊!因此尽管已经多年没见了,但一直保持联系,前些年是电话,近几年靠微信。

几年前,上海《解放日报》特聘首席记者高渊(曾是我人民日报华东分社的同事,小朋友)让我帮助找到范长江的后人,想在范长江罹难50周年之际做个专访。因为范长江不仅是中国著名的新闻记者,还是新中国新闻事业的开拓者、领导者,1949年上海《解放日报》创刊时的解放日报社社长(而后还担任过人民日报社社长)。不容推辞,我先联系范小建(苏苏弟弟),他让我找苏苏。一番“说服”后,苏苏同意“考虑”,但骤然袭来的新冠疫情无情地中断了这一进程。连我们约好的见面、聚聊,也一推再推。

昨天,久病的苏苏静悄悄地走了,而且留下话:身后事从简,不举办告别会……家人遵从他的遗愿。我也尊重这位老朋友的选择,只能默默地心祭。

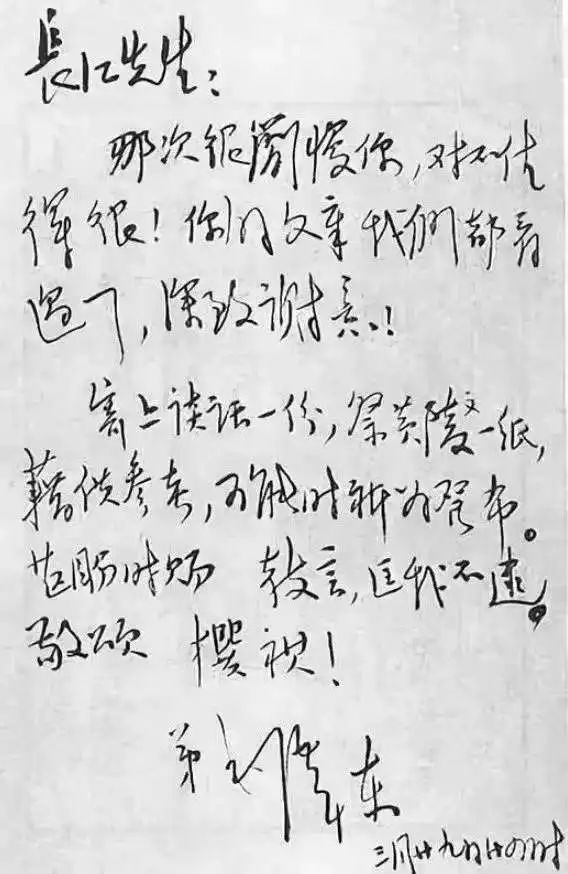

苏苏这最后的选择,是和他几十年低调为人处世态度完全一致的。他虽然是名副其实的名人之后,父亲是大名鼎鼎的范长江,外公是同样大名鼎鼎的沈钧儒(著名民主人士,曾任全国人大常委会副委员长、最高人民法院院长),但他从不炫耀这些。苏苏认为父亲是个“很低调的人”,对孩子也严格要求。他说,“现在后人研究他(范长江)的著作,比如《中国的西北角》《塞上行》,发现他其实做了很多了不起的事情,也对人民做了很大贡献。但是在家里,他跟我们这些孩子很少说起这些事情……所以有些记者问我,你爸爸是不是经常跟你们讲他以前比较重要的经历?我说基本上没怎么听说过。”他不希望自己的孩子以名人之子自居。“根据我爸爸对我们从小的教育,我觉得他早就给我们指出要做一个普通人”。70年前,为了让孩子做“普通人”,范长江在得知范苏苏上的小学里高级干部的孩子很多之后,立即就给他转到一个普通学校去了。(下图,毛泽东给范长江的信)

在这样的教育下,范苏苏坚定选择做一个普通人,上学时如此,工作生活中也是这样。我和他,上学不同班,工作不同单位,但能够保持几十年的友情,就是因为从一开始他就没把我这个平民子弟“低看”,我也从没对他这个大干部的儿子“仰视”。正像他几年前对一个提问的回答:“越低调人家对你越尊重。你爸爸做了很多事,立了很多功,哪怕是开国元勋,但你没做过这些事,就应该把自己看得低一点。”

由于平等相待,我也视苏苏为真挚好友。记得30多年前,一次苏苏来报社看我时,说他接受了一个新任务--参与筹建范长江新闻奖。我问他,需要我帮什么吗?他直言不讳:募集资金。我一下愣住了:怎么办?我当记者以来,从没伸过手,连广告都没拉过。但为范长江新闻奖,为帮老朋友,我没犹豫,下决心“破回例”。于是我立即在脑海里搜寻起来,找那些熟识并有实力的单位。说来也巧。正在我和苏苏商议时,一个“大款”敲门了!我不久前刚刚采访过的一个江南大镇,镇领导进京办事顺便来看望我的。看来是缘分啊!就是它啦!我先介绍了双方,然后简单讲述了设立范长江新闻奖的意义,建议他们给予支持。镇领导很痛快,当即表示支持。只寥寥几句,双方就签订了赞助协议。

这是我平生第一次“伸手”,也是唯一一次。牵这个线,我没脸红,也不后悔,因为是为了新闻前辈范长江,为了激励优秀后来者,也为了帮助老朋友。

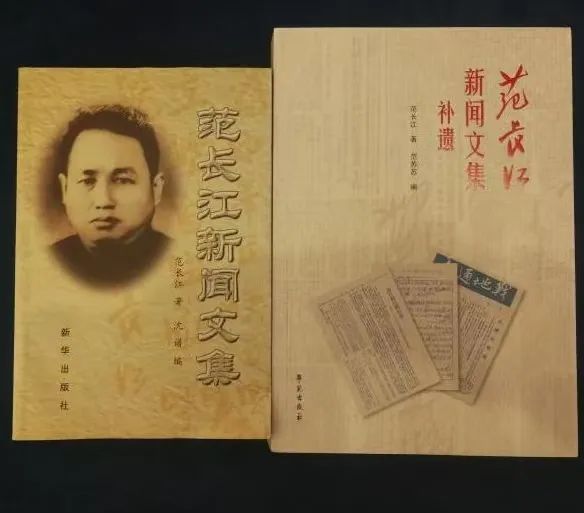

由于参与筹建范长江新闻奖,我以为苏苏就在记协工作。而后打电话、微信时,又都不说各自“单位”的公事,因此直到他鹤归,我才纠正了一个几十年的误解:他其实是在文联工作,默默几十年,直到退休。而记协的事就是“帮忙”。退休后,苏苏还是默默的,全身心投入了他父亲的文稿与资料整理工作,并先后出版了几部著作。

几年前,我和苏苏通话时,一直“默默的”的他,还说起范长江新闻奖的那个“第一笔”,对我说“谢谢”。但愿获奖者,不要让九泉之下的范长江前辈不安,也不要辜负刚刚离去、曾经为此付出心血的“普通人”范苏苏。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号